犬と猫のノミ・ダニ感染は、簡単に言うと

- 吸血されると皮膚病、外耳炎、腸炎、ときに重篤な感染症などのリスクがある。

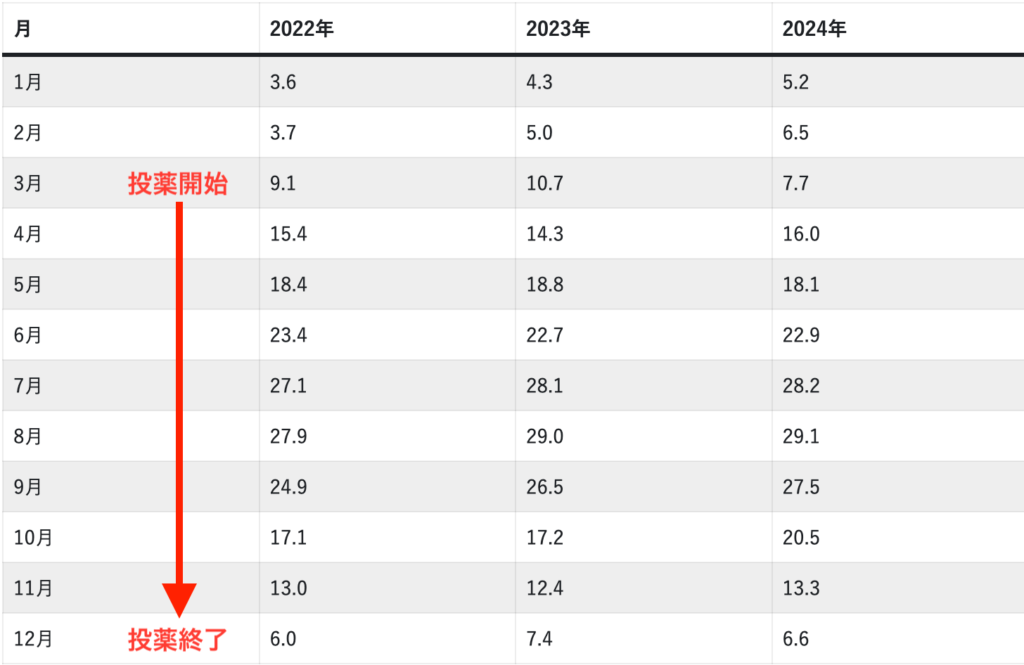

- 滋賀県内では3月下旬から11月下旬までが予防期間の目安。

- 最近のお薬は優秀で、1種類飲めばしっかり予防できる。

…という、犬と猫の病気です。

ここでは、ノミ・ダニの予防法、感染経路、見つけた際の対処法、お家でできること、種類や特徴、媒介される病気について詳しく解説します。

【ノミ】

【ダニ】

いつからいつまで、どんなお薬を使うの?

予防法

ノミ・ダニの感染は適切に予防薬を使うことで、しっかりと予防できます。

当院では滋賀県内では3月の下旬から11月の下旬まで、飲み薬/塗り薬を3カ月に1回、年合計3回使用することを推奨しています。(ライフスタイルによって、通年予防を勧めることもあります)

予防期間

暖かい季節になると、犬や猫に寄生するノミや・ダニは吸血行動を開始します。滋賀県内では3月の下旬から11月の下旬までの期間、予防します。ノミはおおよそ18℃、マダニは15℃以上で活発に動き出すため、です。

滋賀県の月ごとの平均気温(単位:℃)

予防薬

患者さんの体質や性格、ライフスタイルに合わせて、飲み薬(チュアブル、タブレット)、スポットタイプ(背中に滴下)などの予防薬を推奨しています。 月1回~3カ月に1回の投与で、持続して効果が発揮されます。

予防薬も薬ですので、過量投与やアレルギー体質の場合、副作用が出ることがあります。動物病院で処方される薬は安全試験をクリアしているため、用法用量を守れば安全に使用できます。

どこから感染するの?

感染経路

ノミ・ダニの感染は散歩中に草むらなどに潜んでいるものが感染するか、子犬・子猫の頃に親から感染するか、感染している動物と接触することで、感染します。

■ノミ、マダニ

感染している動物との接触や、散歩中の草むら、林などの環境中に潜むノミやダニにより感染します。

外猫との接触がある場合は、感染リスクが高まります。

■ミミヒゼンダニ(耳ダニ)、ニキビダニ、センコウヒゼンダニ(疥癬)

基本的に、感染している動物との接触や、親から子への接触で感染します。感染動物のフケが落ちている場所での長時間滞在も原因となります。また、病気で抵抗力が落ちている動物が発症することがあります。

ノミ・ダニ発見時の対処法は?

■ノミを見つけた場合

注意点:ノミは動きが非常に速く、ペットの毛の中に隠れているため、少量の寄生では気づかれないことが多いです。発見時は通常、大量に寄生していることが多く、市販の駆除薬やノミ取りシャンプーだけでは十分な効果が得られません。絶対に自宅で指や手でつぶしてはいけません。特にメスのノミは、つぶすと卵が飛び散り、さらなる繁殖を招きます。

正しい対処法:まずは焦らずに動物病院にご連絡ください。

処方箋が必要な十分な薬用量のノミ駆除薬を使用してもらい、24時間以内に駆除が始まるような対策を行います。

■マダニを見つけた場合

注意点:マダニは皮膚にがっちりと噛み付いているため、無理に引っ張ると、顎(口器)が皮膚内に残る可能性があります。また、マダニは体内に多量の卵を持っている場合もあり、潰すと中から卵が飛び出すこともあります。

正しい対処法:マダニに気づいたら、自己処理は避け、すぐに動物病院へ連れて行ってください。

専用のピンセットを用いた安全な除去方法や、駆除薬の投与によって、自然に落ちるのを待つ対処を行います。

※肉眼では確認できないダニも多いため、疑わしい症状があれば早急に受診することをお勧めします。

お家で、できることは?

■お掃除

ノミやダニの卵、幼虫はカーペット、畳、ソファ、布団、カーテンの隅に潜みます。ペットの布団やマット、床、ソファなどは掃除機掛け、粘着テープ付きのコロコロ、布製品の定期的な洗濯と天日干しを行い、卵・幼虫が繁殖しない環境づくりを心がけましょう。また、床やフィルターの消毒も有効です。

■熱処理

ノミは60℃以上の熱に弱いため、シーツや毛布、クッションなどは熱湯洗濯や乾燥機で乾かすと効果的です。

■バルサンなどの殺虫剤の利用

バルサンなどの殺虫剤は、ノミやダニの成虫に対しては効果を発揮しますが、卵や幼虫には効きにくい特徴があります。ノミのライフサイクルの約95%が卵・幼虫・さなぎの状態であるため、バルサンだけでは再発防止には不十分です。そのため、バルサンは環境内の成虫対策の補助として用い、予防薬や徹底した清掃と併用することが推奨されます。

■グルーミングと外出後のケア

ペットのグルーミング:外出後はできるだけワンちゃんネコちゃんの体、特に耳、足回り、背中をブラッシングし、ノミやダニが付着していないか確認してください。シャンプー後はドライヤーでしっかり乾かし、ノミ取り用クシでブラッシングすることで、体内に潜むノミ・ダニをある程度除去できます。ペット用のシャンプーは、皮膚のpHに合わせて作られているため、必ずペット専用のものを使用しましょう。

ノミ取りシャンプーはその時点での応急処置としては有効ですが、効果は一時的です。持続効果のある予防薬と併用し、定期的なケアが必要です。

飼い主様自身のケア:外出時は長袖・長ズボンや明るい色の服装を心がけ、帰宅後に服装や体、持ち物をチェックして、寄生していないか確認しましょう。

外出時の注意:ダニが多い草むらなどへの侵入をできる限り避ける努力も大切です。

人への影響は?

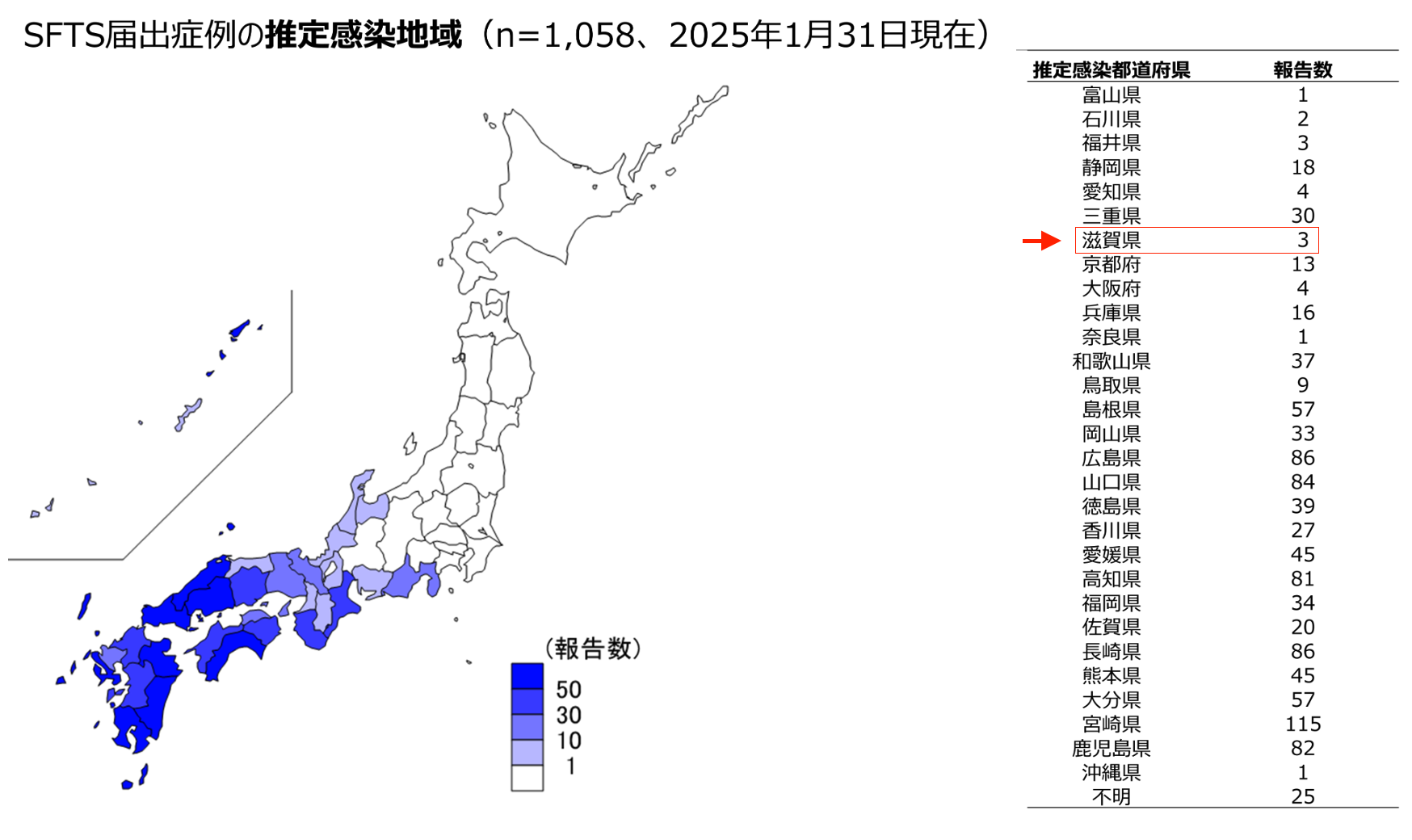

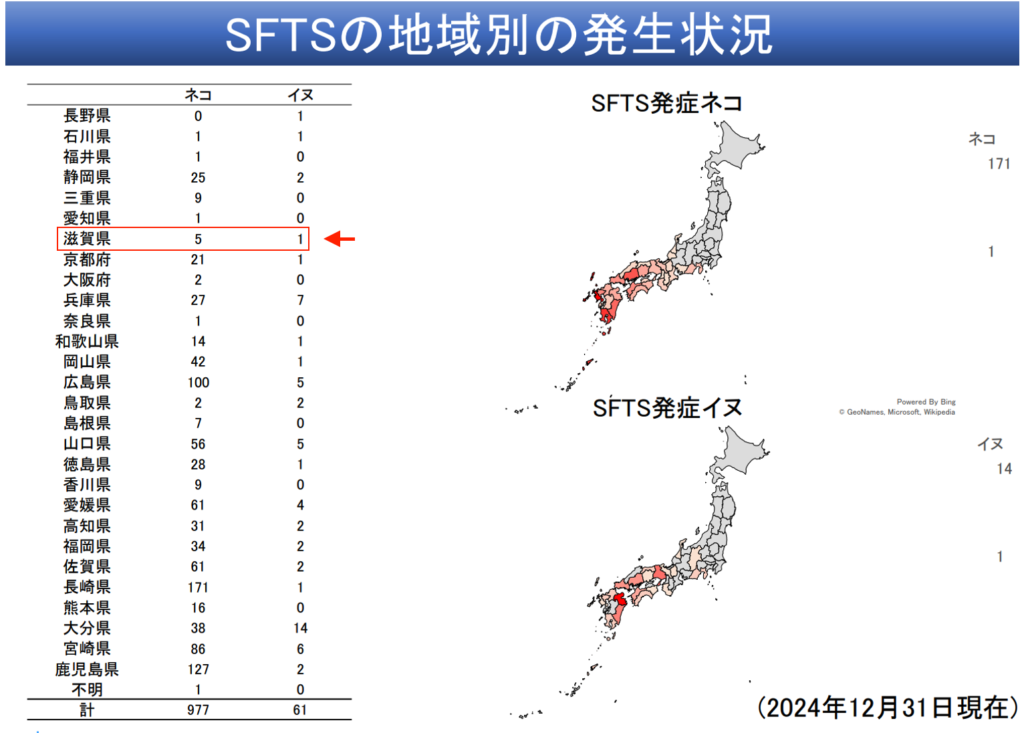

ペットのノミやダニが人にも寄生し、かゆみや皮膚炎、アレルギー反応を引き起こすほか、マダニによる感染症は重篤な症状を伴うことがあります。近年、SFTSのように犬や猫から人への感染例も報告されており、家庭内での予防が一層重要です。

ノミ・ダニの種類と特徴、主な症状は?

寄生虫の種類と特徴、引き起こされる主な症状、媒介される感染症について解説します。

1. ノミ

一般的に「イヌノミ」「ネコノミ」と呼ばれますが、どちらも犬にも猫にも寄生します。近年は、犬猫に付くノミの大半が「ネコノミ」です。ノミに刺された部位には小さな湿疹ができ、赤みと痒みが生じます。少量の寄生では気付かれにくいものの、ノミアレルギーを発症すると、ノミの糞に触れたり1回の刺咬でも全身に激しい湿疹と痒みが現れ、非常につらい状態になります。

ノミは成虫として存在するのは全体の約5%で、残り95%は卵、幼虫、さなぎの状態です。

気温13℃を超えると繁殖が始まり、特に6~10月は数週間で1サイクルが回るほど急速に増殖します。 メスは寄生後1~2日で毎日約30個の卵を産み、室内(カーペット、畳、ソファなど)に潜みます。

ノミ媒介の病気

瓜実条虫症:ノミの体内で成長した瓜実条虫が、犬猫が毛づくろいでノミを摂取することで感染します。犬猫のお尻や便に米粒大の白い粒が付着することが多く、場合によっては下痢、嘔吐、腸からの出血など重い症状が起こることもあります。人にも感染する可能性があります。治療は駆虫薬による駆虫と同時に、ノミ駆除が不可欠です。

猫ひっかき病:ノミに寄生した猫が持つ 「バルトネラ・ヘンセレ菌」 により、猫に咬まれたり引っ掻かれたりすると傷から感染し、リンパ節の腫れ、発熱、頭痛を引き起こします。感染した場合、傷がひどく化膿し、近くのリンパ節が腫れることがあります。

猫自体は無症状な場合が多く、どの猫が感染しているかは分かりにくいです。

2. ダニ

ダニはクモの仲間で、犬や猫に寄生するさまざまな種類が存在し、症状も異なります。

2-1.マダニ

吸血時間が長く、数日から1週間ほどペットの体にくっつき、ゆっくりと吸血します。吸血時には強い痒みが現れにくく、犬猫の毛の中に隠れているため、太って目立つ状態になって初めて気付くことが多いです。。

ダニの吸血により、皮膚炎、痒み、脱毛、フケ、場合によっては貧血(特に大量の吸血時)を引き起こします。

ダニはSFTS(重症熱性血小板減少症候群)、ライム病、日本紅斑熱、バベシア症など、犬猫だけでなく人にも感染する病気を媒介することがあります。

SFTS(重症熱性血小板減少症候群):「SFTSウイルス」 を持つマダニが動物を吸血することで感染します。犬猫および人に感染し、元気や食欲の低下、発熱、下痢、嘔吐、皮下出血などの症状が現れ、致死率が高い病気です。

日本紅斑熱:リケッチアという微生物が原因で、マダニに噛まれることで感染。

人は高熱、倦怠感、頭痛、全身に紅斑が現れますが、犬猫では症状がはっきりと出にくいです。

ライム病:「ボレリア菌」 を持つマダニにより感染。人は刺咬部位に遊走性紅斑という特徴的な赤みが出ます。犬猫では食欲低下などが稀に見られます。

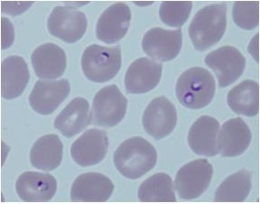

バベシア症:バベシア原虫がマダニを介して犬の血中に侵入し、赤血球を破壊。

貧血や血尿、発熱を引き起こします。重症化すると命に関わることもあります。

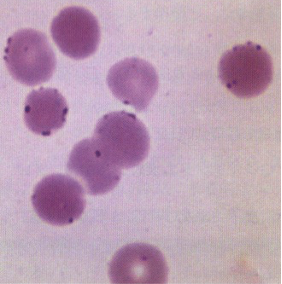

猫ヘモプラズマ症:猫がヘモプラズマに感染する経路は、今のところ確かなことは分かっていませんが、ダニやノミの媒介も可能性として挙げられています。マイコプラズマ属の細菌が猫の赤血球に寄生し、溶血性貧血や発熱、血尿、食欲不振などの症状を引き起こします。発症すると、輸血が必要になる場合もあり、長期治療が求められることがあります。

2-2 イヌミミヒゼンダニ(耳ダニ・耳疥癬)

子犬の赤黒い耳垢が大量に出る場合、犬が耳を頻繁に掻く場合は疑いのサインです。

犬の耳の皮膚に侵入して吸血することで強い痒みを引き起こします。

通常の耳掃除では改善されず、しきりに耳を掻く、頭を振るなどの症状が現れます。

2-3 ニキビダニ

健康な犬猫には普通に毛根に寄生しており、問題とならないことが多いですが、免疫力が低下すると異常増殖し、顔や手足の関節部に痒みや被毛の薄毛が現れます。

2-4 イヌセンコウヒゼンダニ(犬疥癬ダニ)

皮膚を食べながら穴を作って増殖するため、感染した犬は非常に強い痒みを感じます。主に耳、顔、柔らかい皮膚部分に発生し、初期は症状が目立たず、感染後1~2週間以上たってから明らかな症状が現れます。

まとめ

愛犬・愛猫の健康を守るためには、ノミ・ダニの予防が欠かせません。滋賀県内では3月下旬~11月下旬が予防期間の目安です。定期的な予防薬の使用や環境整備、外出後の体のチェックを徹底し、感染時は速やかに動物病院へ相談することが大切です。こうした対策は、ペットだけでなくご家族の健康リスクも軽減します。

日々のケアで安心な生活を維持しましょう!